新中国成立后建宁县疟疾的防治与消除

疟疾是以疟原虫作为病媒所感染引起的寄生虫病,主要通过受感染的按蚊叮咬传播,发病后轻则寒战、高热,重可至肾衰竭、休克乃至死亡,民间俗称“打摆子”。建宁县在历史上疟疾流行严重,《福建省志·卫生志》记载该县“在宋代有12万人,到1949年仅剩58000人;耕地从32万亩荒芜剩下23万亩”。而新中国成立后,党和政府将卫生防疫视作重大政治任务,积极开展各项防治举措,最终消灭了疟疾,有力地维护了人民生命健康。建宁县档案馆所藏档案为我们生动揭示了具体进程。

1950年2月建宁解放,面对百废待兴的社会局面和薄弱的医疗基础,省政府、卫生厅十分重视,在调拨设备与药品的同时,还派出巡回医疗队予以支援。1953年5月,又指示和协助当地成立了疟疾防治站(1956年更名为卫生防疫站,改由县政府领导),为疟防工作奠定了坚实基础。

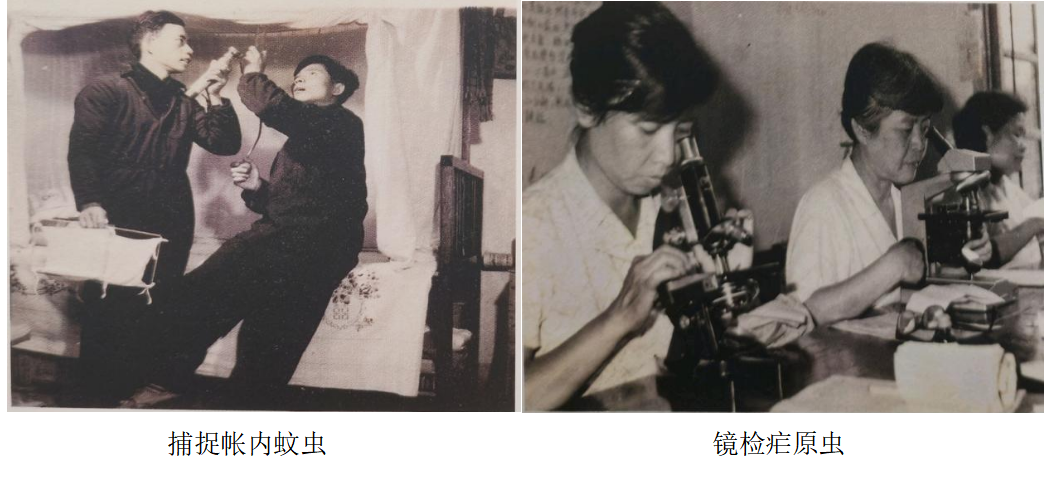

面对条件落后、经验缺乏的局面,防治站采取了在少数地区试点摸索经验、以期逐渐推广的方法。1953-1954年,防治站先后以溪口、渠村作为试点地区,调查疟疾种类、发放防疟药品,治疗现症患者。与此同时,机构积极推行巡回治疗。他们组织工作队前往各区,一方面利用会议、黑板报和病例实情等形式开展宣传教育,还“以预防为主,医疗为辅,免费治疗,要求做到药送病人口里”,对各地民众发放防疟药品,并说明了服法及药效。在他们努力下,群众态度发生很大改观。最明显的变化是,起初群众大多认为“打摆子是平安病”,有病不请医生而去求神拜佛,工作人员的宣传与药效的显著则使他们体会到药品的好处,服药意愿得到提升。巡回治疗这一行动更强化了群众对人民政府的认同感,正如一名痊愈小孩的父亲感激地表示,“只有在人民政府领导的今天,我们穷苦人民才能得到免费治疗”。鉴于试点工作取得成效,防疫站通过巡回治疗将其推广,例如1955年第二季度,工作人员前往8个重点乡和59个农业合作社开展预防工作;1956年,防疫站组织12个队次下乡巡回治疗。这一时期的疟防工作,尽管在群众对服药的认识、工作人员积极性等方面还存在一定问题,但基本内容和程序已得到确立。

出于适应战备和开发林业资源的考虑,1958年以来,大批无免疫力的工人被派往闽西北林区。面对挑战,一方面建宁林业部门颇为重视,多次发文要求重视外来人员的卫生条件、调派医护人员摸底既往病史和治疗现症,为此后全县抗复发治疗打下基础;另一方面,防疫站加紧预防工作。1959-1960年的疟防工作都按照规定有条不紊进行,总体比较认真、全面,使得这两年的疟疾患者较少,分别为548人、360人,患病率控制在比1958年更低的1%以下。此后的几年间,面向移民和本县居民的抗复发治疗和药品化学性预防一直按时举行,如工作人员1964年分发抗疟药品160000多片,休止期治疗1431人,还奔走了62个大队治疗1060名现症患者。

不过,1966年之后,由于旱田改水田孳生按蚊、低疟区移民迁入等因素,加之社会动荡导致防疫工作停滞,建宁疫情出现回升,1972年疟疾患者“实际数字估计超过千人以上”。严峻的形势引起省卫生防疫站的重视,1973年1月,全省疟疾防治工作会议在建瓯县召开,通过布置“控制疫情蔓延”的中心任务,建宁疟防工作重新得到关注。3月,县委传达上级任务,召开疟疾防治工作紧急会议,“重点研究部署了疟防工作和支援春耕的问题”。随后,一批医务人员被组织起来调查疟史情况,深入开展现症患者系统治疗和有疟史者抗复发治疗。经过努力,当年的发病率很快下降到不足0.3%。

随着社会环境趋于稳定,1977年,建宁同省内的宁化,江西的宁都、瑞金、南丰等共九个县达成抗疟联防协议。协议指出,联防机制实行为期一年的轮换执勤,执勤县负责组织分片检查、召开九县联防会议;各地要加强流动人员管理,做到疫情互相通报、联合处置;必须落实好卫生部制定的各项抗疟措施。在新时期目标的指引下,建宁县疟防取得了新的成果。

为应对疫情形势,排查散发病例,建宁县进一步健全疫情报告网,建立了疟疾病例个案调查登记制度,坚持“一人发病,全家服药,三人发病,全村服药”。关于过去行之有效的预防和治疗措施,卫生部门在坚持开展的同时,特别注意工作的细致化。预防措施方面,认真开展“三抗三灭”(春、夏、秋三次抗复发治疗和三次灭蚊),对过去二年疟史病人严格采用“伯乙四天疗法”(伯氨喹啉、乙胺嘧啶)服药。针对外来人口增加情况,防疫站与有关单位、工地等联系,对外地前来务工、走亲等人群进行了解登记,并一律对他们进行疟史调查,然后按照不同情况给予预防服药。另外自1983年开始,针对本地中华按蚊季节消长、分布的调查亦启动,为从根源解决问题提供科学支持。

鉴于疟区内人群发病率已稳定在较低水平,建宁县遵循病理学知识,结合技术设备改善带来的便利,及时调整了全民性的预防措施,“转入更加细致的病例侦查工作,建立疟原虫镜检站,广泛开展发热病人血检工作,及时发现和治疗现症病人,同时做好病灶点处理和流动人口管理等项工作”。从1980年起,集中力量对疟疾现症发热、疑似疟疾发热、感冒发热和不明原因发热的“四热”病人开展工作。此外,防疫站组织公社卫生院人员参加镜检学习班,培训了一批技术人员。这使得血检覆盖范围逐步扩大,例如1983年血检人数近四千人,达到总人口5%左右,对发现剩余患者帮助颇大。

经过不懈努力,1987年,福建省卫生厅开展考核,正式宣布建宁县基本消灭了疟疾。不仅是建宁,福建省其他地区亦逐步战胜疟疾。2006年以后,福建未再出现本地感染病例。

建宁县的疟疾防治工作经历了从探索到成熟、从局部控制到全面消除的艰辛历程,成为我国基层公共卫生事业发展的一个缩影。通过国家力量主导公共卫生治理,疟疾防治的实施进路得到具体设计和规划,从各级党政机关到基层防疫站、卫生院和工作人员都被纳入并自觉投身保障人民健康、建设社会主义事业的责任中。在这个前提下,建宁县结合本地实际和疾病不同阶段特点,采取了一系列科学有效的防治措施,逐步扭转了疟疾肆虐的局面,有力保障了民众的生命安全与身体健康。

(作者:杨桐远 作者单位:福建师范大学社会历史学院)

图片来源

许龙善、张山鹰主编:《福建疟疾的控制与消除》,福州:福建科学技术出版社,2018年,第2、5页。